ERTMS (European Rail Traffic Management System) est le système européen de gestion de trafic des trains, composé de systèmes interopérables permettant la protection des trains, le pilotage automatique, et la radiocommunication sol-train. ERTMS est la pierre angulaire d’un système ferroviaire européen mieux intégré, et plus attractif pour les voyageurs et le transport de marchandises. Découvrons ERTMS, son histoire et ses constituants.

Résumé de l’article

Avec les divers systèmes techniques installés en Europe depuis les années 1970, l’espace ferroviaire européen s’est fortement fragmenté, rendant difficile les passages aux frontières. Les trains multi-systèmes, comme l’Eurostar rouge, présentent une très grande complexité, ce qui se traduit par des frais de fonctionnement plus importants.

Ainsi, une première brique du système ERTMS a été spécifiée dans les années 1990 : le système européen de contrôle des trains ETCS. Celui-ci est supposé remplacer la totalité des systèmes nationaux dans les prochaines années. Le système radio GSM-R, également un composant d’ERTMS, a été spécifié en parallèle d’ETCS. Il supporte les communications entre le train et le sol. Basé sur la 2G, le GSM-R est en voie d’obsolescence, et sera remplacé par son successeur : le FRMCS.

L’option de pilotage automatique, ERTMS/ATO, a été standardisée en 2023, après plusieurs années de travail de spécification, développment et essais. Cette fonctionnalité, qui existe depuis de très nombreuses années dans le monde du métro, rend le déploiement d’ERTMS/ETCS plus attractif et ouvre la voie au transport de masse sur le réseau ferré national. Des villes comme Hambourg et Stuttgart adoptent le duo ERTMS/ETCS + ERTMS/ATO pour augmenter la fréquence de leurs RER, et ainsi maximiser l’intensité d’usage de l’infrastructure existante. [10]

Le système ERTMS va continuer de s’enrichir. En effet, les travaux d’harmonisation opérationnelle et technique se poursuivent, au sein du projet Europe’s Rail. Ainsi, de nouveaux composants de contrôle-commande et de signalisation intègreront ERTMS, afin de continuer à tendre vers le système ferroviaire unique européen.

Dernière mise à jour : Décembre 2024

ERTMS : le système européen de gestion de trafic des trains by Bastian Simoni is licensed under CC BY-NC-SA 4.0

1. Introduction

1.1 Les systèmes de protection et la problématique de l’interopérabilité

Nous avons découvert dans cet article ce que sont les systèmes de protection des trains, qui correspondent au niveau d’automatisation GoA1. La France s’est équipée de son système de protection, le KVB, dans les années 1980. D’autres pays de l’Union Européenne ont fait appel à leur industrie nationale, afin de s’équiper de systèmes permettant de réaliser la protection des trains.

Certains systèmes permettent aussi l’affichage d’informations de signalisation en cabine. En effet, la construction des lignes à grande vitesse a engendré une problématique : le conducteur ne peut plus percevoir les signaux implantés le long des voies à des vitesses élevées. Un système affichant les informations de signalisation en cabine est alors nécessaire. Dès lors, les exploitants ont fait appel à leurs industriels nationaux pour concevoir ces systèmes. Cela a conduit à une grande diversité de systèmes de signalisation au sein de l’Union, rendant l’interopérabilité difficile et coûteuse.

On entend par «interopérabilité», l’aptitude d’un système ferroviaire à permettre la circulation sûre et sans rupture de trains qui accomplissent les niveaux de performance requis.

L’Eurostar rouge, le train à grande vitesse entre Paris-Cologne-Amsterdam, est un exemple emblématique de cette difficulté que posent les multiples systèmes de protection en Europe. Afin de pouvoir circuler en France, Belgique, Pays-Bas et Allemagne, ce train est équipé de 7 ATP embarqués différents [4] :

Eurostar Red, capable de traverser 4 pays et équipé de 7 systèmes de signalisation embarqués. Crédit : Eurostar.

Tous ces systèmes de protection consomment de l’espace à l’intérieur du train (armoires informatiques, capteurs et antennes sous caisse). Leur intégration est une tâche très complexe et coûteuse. De plus, le conducteur doit être formé à l’utilisation de tous ces systèmes, rendant son travail plus complexe. Enfin, maintenir un train avec tous ces systèmes dans le temps, représente un coût important.

Ces divers systèmes de protection complexifient grandement l’interopérabilité ferroviaire de Union Européenne. Par conséquent, l’idée de remplacer ces systèmes par un unique système de protection et de signalisation de cabine en Europe, a émergé à la fin des années 1980. [5]

Systèmes de protection utilisés en Europe. Source

1.2 Vers la genèse d’un système technique harmonisé en Europe : ERTMS

C’est avec la Directive EC 1996 sur l’interopérabilité du réseau ferroviaire à grande vitesse, qu’est introduit le concept d’un système de contrôle-commande signalisation interopérable, ainsi que les caractéristiques d’ERTMS. [5]

Les industriels de la signalisation, regroupés au sein d’une structure appelée UNISIG, ont produit les premières spécifications techniques d’ERTMS en 2000.

En 2002, la Commission Européenne introduit les spécifications ERTMS dans la Spécification Technique d’Interopérabilité – Contrôle-Commande et Signalisation pour le réseau ferroviaire à grande vitesse trans-européen (Décision de la Commission 2002/731/EC). Dès lors, l’installation d’ERTMS devient obligatoire sur les nouvelles lignes à grande vitesse, lorsqu’elles relèvent du réseau trans-européen.

En 2006, les premières Spécifications Technique d’Interopérabilité concernant le réseau ferroviaire conventionnel trans-européen sont publiées par la Commission (Décision de la Commission 2006/679/EC).

Finalement, en 2012, les Spécifications Technique d’Interopérabilité du Contrôle-Commande Signalisation sont fusionnées, pour couvrir à la fois le réseau à grande vitesse, et le réseau conventionnel (Décision de la Commission 2012/88/EU). [5]

A ce jour, les ATP nationaux sont obsolètes. Ils sont nommés systèmes legacy (hérités) ou encore systèmes de classe B dans la nomenclature de l’Union Européenne. Les systèmes de classe B doivent être remplacés par l’ATP ERTMS/ETCS à terme.

2. Le système ERTMS

2.1 La raison d’être d’ERTMS

L’UE possède l’un des réseaux ferroviaires les plus denses au monde, mais les systèmes ferroviaires nationaux varient selon les États membres.

Dans les années 1990, on a entrepris d’améliorer la compatibilité des systèmes ferroviaires nationaux des États membres de l’UE, avec comme objectif final de développer un réseau ferroviaire européen efficace et compétitif: l’espace ferroviaire unique européen.

La politique ferroviaire s’inscrit dans le cadre de la politique des transports de l’UE, qui vise à parvenir à une mobilité connectée, durable, inclusive et sûre dans l’ensemble de l’UE.

L’espace ferroviaire unique européen est un système de réseaux ferroviaires à l’échelle de l’UE devant permettre une expansion du secteur ferroviaire grâce à la concurrence, à l’harmonisation technique et au développement conjoint des connexions transfrontières, en :

- ouvrant et restructurant le marché ferroviaire,

- accroissant la compétitivité et en créant des conditions de concurrence équitable pour les entreprises,

- développant les infrastructures pour assurer l’interopérabilité,

- rendant l’utilisation des infrastructures plus efficace et sûre garantissant des prix équitables aux consommateurs.

La raison d’être d’ERTMS, c’est d’être la pierre angulaire technique du futur espace ferroviaire unique européen. ERTMS répond notamment sur le point 3 de la politique de transport. ERTMS remplacera peu à peu la pléthore de systèmes nationaux, contribuant ainsi à l’interopérabilité.

Lors de la création du système ERTMS, l’attention a été portée sur le remplacement des ATP nationaux, et la communication sol-train. Cela a donné lieu à la création des deux premiers composants : ETCS et GSM-R. Le pilotage automatique en présence d’un conducteur a intégré le système ERTMS en 2023 : c’est ATO.

Logo ERTMS. Crédit : ertms.net

2.2 Composants

En 2023, ERTMS est constitué de trois éléments :

- ETCS : European Train Control System (système européen de contrôle des trains). C’est un système de protection des trains (ATP), et de signalisation de cabine, qui doit à terme remplacer la totalité des ATP nationaux des pays membres de l’UE.

- GSM-R : Global System for Mobile communications – Railway. C’est un système de communication radio, basée sur la 2G, afin de fournir des services de communication voix et données entre le train et le sol. Le GSM-R étant basé sur la 2G, une technologie obsolète, il sera remplacé d’ici 2030 par son successeur : FRMCS.

- ATO : Automatic Train Operation. C’est un autopilote, permettant la traction et le freinage automatique du train, en présence d’un conducteur.

2.3 Bénéfices d’ERTMS

Selon la Commission Européenne, ERTMS présente un certain nombre d’avantages, comparé aux systèmes de classe B. [11]

- Davantage de sécurité : l’ATP ERTMS/ETCS offre un meilleur niveau de sécurité comparé aux systèmes de classe B.

- Davantage de capacité : l’ATP ERTMS/ETCS permet une augmentation de la capacité d’une ligne en minimisant la distance entre les trains. Il est à noter que le bénéfice dépend également des caractéristiques de la voie, et des systèmes de signalisation existant avant l’implémentation d’ERTMS/ETCS.

- Meilleure performance : les spécifications d’ERTMS/ETCS exigeant un haut niveau de performance pour les composants, la disponibilité est accrue, ce qui améliore la ponctualité.

- Réduction des coûts de maintenance : avec des équipements à la voie moins nombreux en ERTMS/ETCS niveau 2, via la suppression de la signalisation latérale, et la suppression de la détection des trains par le sol.

- Personnel : de plus en plus d’entreprises ferroviaires font face aux difficultés de renouvellement de leur personnel qui part en retraite. Le déploiement d’ERTMS, combiné au déploiement d’enclenchements numériques et du pilotage automatique (ATO), permet une augmentation de la productivité de l’exploitation.

2.4 ERTMS Game Changers

Les ERTMS Game Changers ont été introduits avec la révision 2023 de la Spécification Technique d’Interopérabilité – Contrôle-Commande et Signalisation. Ils sont la clé de la future numérisation du système ferroviaire, et ont pour objectif davantage de capacité et de meilleurs performances. [12]

- Automatic Train Operation (ATO), en niveau d’automatisation GoA1 et GoA2, afin de réduire la consommation d’énergie des trains, et d’augmenter la capacité.

- Prédisposition au FRMCS, qui introduit les technologies 5G, et qui remplacera le GSM-R à terme.

- Optimisation des modèles des courbes de freinage, afin de trouver un meilleur équilibre entre sécurité et requis de capacité.

- Prédispositions permettant le déploiement d’ERTMS/ETCS niveau 2 sans détection des trains au sol, supportant le moving block. Ceci permettant de réduire le nombre d’équipements à la voie, donc les coûts de maintenance, tout en augmentant drastiquement la capacité d’une ligne.

- Gestion embarquée de l’intégrité du train, une condition requise pour la mise en oeuvre d’ERTMS/ETCS niveau 2 sans détection des trains au sol.

- Améliorations de la sécurité et de la performance des manoeuvres, en remplaçant le mode ERTMS/ETCS Shunting (SH) par le mode Supervised Manoeuvre (SM).

2.5 Gouvernance

2.5.1 Agence Européenne du Rail (ERA)

Fondée en 2004, l’ERA est une agence de l’Union européenne. Son rôle est de mettre au point le cadre technique et juridique pour aboutir à un espace ferroviaire européen unifié (SERA – Single European Railway Area). L’agence oeuvre pour une approche harmonisée de la sécurité ferroviaire, soutenant ERTMS. A ce titre, l’ERA a un rôle d’autorité système pour l’ERTMS. [9]

2.5.2 UNISIG

UNISIG est un consortium regroupant les industriels de la signalisation. Il a été formé en 1998, à la demande de la Commission Européenne, afin de démarrer la rédaction des spécifications du système ERTMS/ETCS.

Aujourd’hui, UNISIG a pour rôle de développer, maintenir et mettre à jour les spécifications de l’ERTMS/ETCS, en collaboration avec l’Agence Européenne du Rail.

En 2022, les membres d’UNISIG sont : ALSTOM, AZD Praha, CAF, Hitachi Rail, MERMEC, Siemens, Thales, Progress Rail Signalling et MERMEC STE. [7]

2.5.3 ERTMS User’s Group (EUG)

Le groupe d’utilisateurs de l’ERTMS est une association regroupant les gestionnaires d’infrastructure et entreprises ferroviaires, réalisant d’importants investissements dans le domaine ERTMS (> 250 millions EUR).

L’association propose une plateforme d’échanges entre les utilisateurs du système ERTMS, afin de partager leurs apprentissages et retours d’expérience. Elle permet également aux utilisateurs d’aligner leurs points de vue en propositions consolidées, pour discussions avec l’UNISIG et l’ERA. [8]

3. ERTMS/ETCS : le système européen de contrôle des trains

3.1 Principes

Le point de départ est l’autorité de mouvement (Movement Authority – MA), c’est-à-dire l’autorisation pour un train d’opérer sa marche à une vitesse maximale donnée jusqu’à un point donné (ce point étant la fin de l’autorité de mouvement).

Dans les premiers jours du ferroviaire, l’autorité de mouvement était un signal à main donné par un agent au sol, puis par des signaux mécaniques et lumineux implantés le long des voies. Les ATP nationaux dédiés à la grande vitesse, comme la TVM (France) ou le LZB (Allemagne), affichent en cabine l’autorité de mouvement au conducteur.

L’objectif de l’ERTMS/ETCS est de pouvoir transmettre l’autorité de mouvement du sol vers le bord, afin que l’information soit affichée au conducteur, sur l’écran en cabine. Le bord contrôle que l’action du conducteur respecte cette autorité de mouvement.

Afin de pouvoir réaliser ses fonctions, l’ERTMS/ETCS est constitué de plusieurs sous-systèmes, certains étant au sol, et d’autres à bord du train.

3.1.1 Sous-système bord

Le paramètre fondamental de la fonctionnalité de l’ETCS «bord» décrit toutes les fonctions permettant la circulation d’un train en sécurité. La fonction principale est d’assurer la protection automatique des trains et la signalisation automatique en cabine:

1) entrée des caractéristiques du train (par ex. vitesse maximale du train, performance de freinage);

2) sélection du mode de supervision en fonction des informations reçues du sol;

3) réalisation des fonctions d’odométrie;

4) localisation du train dans un système de coordonnées fondé sur les localisations Eurobalise;

5) calcul du profil dynamique de vitesse pendant la mission du train en fonction des caractéristiques du train et des

informations reçues du sol;

6) supervision du profil dynamique de vitesse pendant la mission du train;

7) prise en charge du freinage.

Le sous-système bord repose sur un calculateur de sécurité (EVC : European Vital Computer), entouré de plusieurs dispositifs, notamment :

- l’afficheur en cabine : le DMI (Driver Machine Interface),

- les antennes permettant la récupération des données de signalisation provenant du sous-système sol (Balise Transmission Module),

- l’odomètre permettant d’estimer la position du train sur le plan de voie.

3.1.2 Sous-système sol

Le sous-système sol contient les équipements permettant de récupérer les informations nécessaires permettant d’élaborer l’autorité de mouvement, et de la transmettre au sous-système bord.

Les éléments fondamentaux du sous-système sol sont :

- Les codeurs (LEU), qui récupèrent l’état du signal ou de l’enclenchement, et le convertissent en autorité de mouvement ERTMS/ETCS fournie aux Eurobalises,

- Les Eurobalises, qui transmettent des informations fixes ou commutables (provenant des codeurs) au passage du train,

- Le Radio Block Center (RBC), qui transmet par radio les autorités de mouvement, sur la base des informations récupérées directement auprès de l’enclenchement.

L’ETCS «sol» prévoit tous les éléments de la fonctionnalité ETCS permettant à un train donné de circuler sans danger.

Les principales fonctionnalités sont les suivantes:

1) localisation d’un train spécifique dans un système de coordonnées fondé sur les localisations Eurobalise (niveau 2 de

l’ETCS);

2) conversion des informations provenant des équipements de signalisation «sol» en un format normalisé pour le sous-système de contrôle-commande et de signalisation «bord»;

3) envoi des autorisations de mouvement incluant la description de voie et les ordres attribués à un train spécifique.

ERTMS/ETCS : le système européen de contrôle des trains

4. ERTMS/ATO : vers le train autonome

Le train autonome fait l’objet de spécifications, développements et essais. Il figure parmi les éléments clés pour augmenter la capacité et la flexibilité du système ferroviaire.

Le train autonome fera partie intégrante du système ERTMS, par la réutilisation des composantes ERTMS/ETCS et ERTMS/ATO, qui seront mises à jour, afin de supporter le niveau d’automatisation maximal : GoA4.

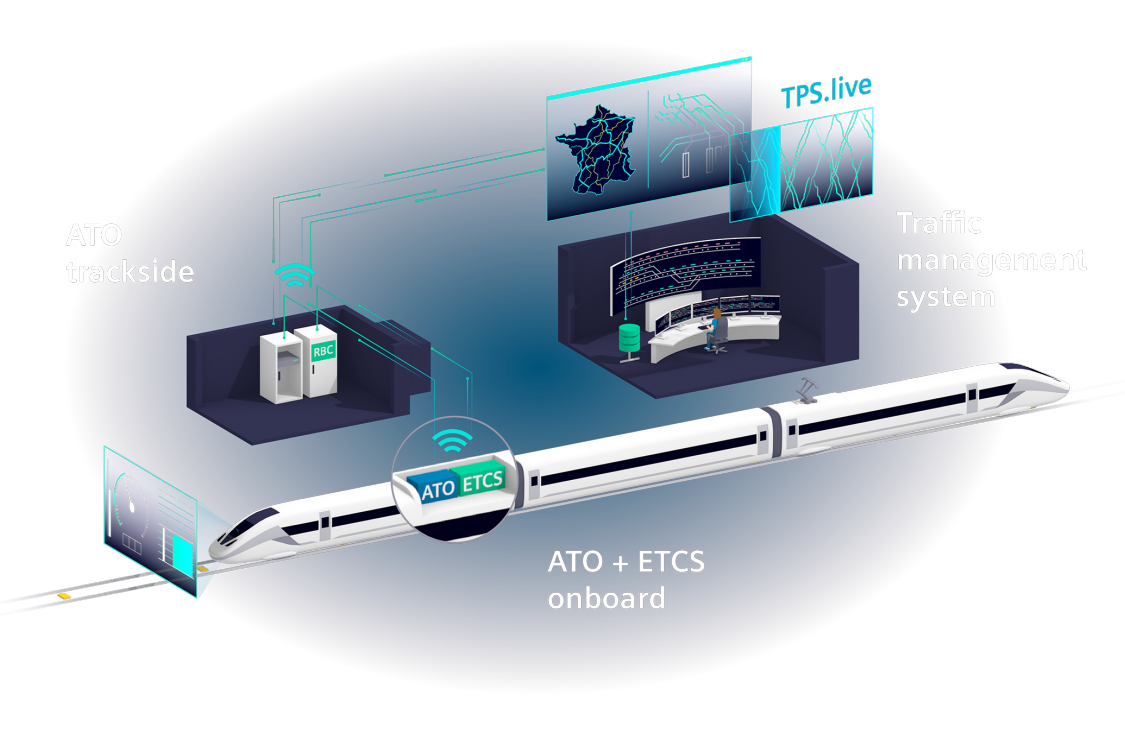

4.1 ERTMS/ATO GoA2

Lors de la conception d’ERTMS/ETCS, il n’était pas prévu d’y accoler un autopilote, permettant de gérer automatiquement la traction et le freinage du train en présence d’un conducteur (GoA2).

C’est à partir de la décennie 2010, que les opérateurs et industriels se mettent autour de la table, afin de concevoir et spécifier l’option d’autopilotage intégrée dans l’écosystème ERTMS : ERTMS/ATO.

Ce système a pour objectif de gérer la traction et le freinage du train, tout en :

- respectant la signalisation ERTMS/ETCS,

- respectant la table horaire, reçue du système de gestion du trafic,

- optimisant la consommation d’énergie et le confort passager.

ERTMS/ATO est déjà utilisé en service commercial comme sur le RER de Hambourg. [6]

Schéma de représentation du système ERTMS/ATO (GoA2), crédit SIEMENS.

ERTMS/ATO : l'autopilote européen des trains

4.2 ERTMS/ATO GoA4

La prochaine étape pour le système ERTMS/ATO est d’aller du niveau d’autonomie GoA2 vers les niveaux GoA3 et GoA4. Les travaux de spécification ont commencé en 2019, au sein du projet Shift2Rail X2RAIL-4, et se sont terminés en décembre 2023, avec la publication d’un premier document. Les travaux de spécification, prototypage et démonstration se poursuivent dorénavant au sein du projet R2DATO.

Le passage de GoA2 vers GoA3/4 ouvre des problématiques complexes : perception de l’environnement, détection des aléas, prises de décisions en fonction des aléas. De nouvelles technologies sont requises :

- Vision par ordinateur (computer vision),

- Localisation absolue aidée par satellites et centrales inertielles,

- Prise de décision automatisée.

Ces nouveaux systèmes s’inscrivent dans le cadre d’ERTMS. Ils font l’objet de travaux de spécification, de prototypage et de tests dans des projets nationaux, et européens comme R2DATO.

Le retour d’expérience, et la démonstration de la faisabilité technique, alimenteront les travaux du Pilier Système du projet Europe’s Rail, dont le mandat est d’amener les spécifications vers des standards européens.

Locomotive modifiée du projet français Train de Fret Autonome. Crédit Benoît ABISSET.

5. ERTMS : d’un ATP vers un système intégré de Contrôle-Commande et Signalisation

5.1 Généralités

Nous avons vu qu’avec l’apparition des automatismes permettant la protection des trains, et la signalisation de cabine, l’interopérabilité devenait plus difficile. En effet, ces systèmes étaient tous développés de manière différente dans chaque réseau ferroviaire national, si bien qu’exploiter un train sur le réseau européen relève de l’exploit.

Jusqu’à présent, une attention particulière a été portée sur l’implémentation d’ERTMS au niveau européen, afin d’harmoniser la fonction d’ATP, et la communication sol/bord. Alors que le déploiement d’ERTMS a été très lent au démarrage, il existe maintenant des plans ambitieux au sein de l’UE, afin d’installer ERTMS dans les prochaines années.

Pourtant, ERTMS est encore loin de couvrir l’ensemble des systèmes relevant du Contrôle-Commande Signalisation (CCS). L’harmonisation et l’intégration de ces systèmes au sein d’ERTMS doit se poursuivre, afin de tendre vers un système CCS intégralement harmonisé sur les plans opérationnel, et technique.

5.2 Scope actuel de la STI CCS

A ce jour, les Spécifications Techniques d’Interopérabilité, relatives au Contrôle-Commande et Signalisation, adressent uniquement les requis de sécurité et d’interopérabilité, ainsi que les fonctions embarquées, et l’interface entre le bord et le sol relative à la protection du train et à la signalisation permettant d’autoriser le mouvement du train.

De ce fait, la spécification est loin d’adresser l’ensemble du système CCS.

Pour les équipements au Sol relevant du CCS, au-delà de ce qui est spécifié dans la STI CCS, il existe actuellement une approche spécifique au réseau ou au déploiement de l’ingénierie Sol, du concept opérationnel, des règles de signalisation et de leurs interfaces (par exemple le paramétrage et la protection des itinéraires) qui ne sont pas harmonisées dans la STI CCS et sont mis en œuvre selon des règles nationales ou spécifiques au gestionnaire d’infrastructure. Un exemple simple est le poste d’aiguillage informatisé, qui continue d’être développé selon des principes nationaux, avec des logiques d’enclenchement spécifiques.

De plus, la configuration typique actuelle du CCS Bord comprend :

- des interfaces avec les systèmes de contrôle-commande train (TCMS) propriétaires,

- des interfaces avec les systèmes de classe B,

- des interfaces entre les principaux éléments constitutifs du CCS Bord, qui ne sont pas harmonisées.

Cela entraîne une faible capacité d’évolution du CCS Bord, et une dépendance envers les fournisseurs initiaux lorsque des mises à niveau sont nécessaires, ce qui entraîne une augmentation des coûts et de la complexité.

En conséquence, bien qu’ERTMS (tel qu’il est définit actuellement), soit en cours de déploiement dans toute l’UE, des systèmes nationaux, avec leurs principes opérationnels associés, persistent pour des parties importantes du système CCS.

Tout ceci perpétue un modèle entraînant d’importantes spécificités, ainsi qu’une fragmentation du marché du CCS, des configurations de signalisation et des modèles économiques ferroviaires.

5.3 Vers un CCS harmonisé par l’initiative Europe’s Rail

Europe’s Rail Joint Undertaking (ERJU) a été lancé le 19 Novembre 2021, regroupant la Commission, les entreprises ferroviaires, les gestionnaires d’infrastructure et les industriels.

La vision d’ERJU est : de fournir, grâce à une approche système intégrée, un réseau ferroviaire européen intégré à haute capacité, flexible, multimodal, durable et fiable en éliminant les obstacles à l’interopérabilité et en fournissant des solutions pour une intégration complète, au profit des citoyens et du fret européens.

A ce titre, un organe d’ERJU a été conçu : le Pilier Système.

Le Pilier Système fournira un concept opérationnel unifié ainsi qu’une architecture système fonctionnelle, sûre et sécurisée, en tenant dûment compte des aspects de cybersécurité, axés sur le réseau ferroviaire européen auquel s’applique la Directive 2016/797, pour la gestion intégrée du trafic ferroviaire européen, les systèmes de contrôle-commande et de signalisation, y compris l’exploitation automatisée des trains, qui devront garantir que la recherche et l’innovation sont ciblées sur des exigences et des besoins opérationnels communément convenus et partagés, et sont ouvertes à l’évolution.

Une tâche du Pilier Système concerne le CCS. Elle consiste à développer le concept opérationnel et l’architecture fonctionnelle d’un véritable système de contrôle-commande signalisation européen intégré, soutenu par une approche d’architecture et d’ingénierie système basée sur les modèles, au-delà des spécifications actuelles de la STI CCS, avec une harmonisation beaucoup plus importante et présentant nettement moins de variations qu’actuellement. Ce système CCS intégré devra d’une part assurer la circulation sans restriction des trains, et d’autre part, créer un marché unique pour les composants ferroviaires.

5.4 Les enjeux du futur CCS

Le CCS – à la fois Bord et Sol – doit être basé sur une architecture système modulaire standardisée utilisant des interfaces standardisées. Afin de préserver les investissements réalisés, le Pilier Système ne devrait pas seulement créer des interfaces adéquates, mais également se soucier de la faisabilité de la migration (c’est-à-dire des étapes de transition claires et abordables) et trouver des voies pour aller au-delà du système actuel (qui présente des interfaces propriétaires) et permettre la modularité des composants.

Les logiciels et matériels installés à bord ou au sol devraient être exploités et entretenus suivant les principes et normes utilisés dans le domaine de l’informatique ou de l’automatisation industrielle : des mises à jour régulières et planifiées avec des configurations pré-testées garantissent l’élimination des erreurs et des lacunes, tout en maintenant tous les produits et systèmes dans l’UE en conformité avec les spécifications d’interopérabilité, avec des mécanismes de mise à niveau gérables.

La nécessité de la tâche CCS découle du fait que les technologies de numérisation sont prêtes à être utilisées dans le domaine ferroviaire avec un énorme potentiel pour améliorer les services aux passagers et au fret. La numérisation associée à l’automatisation est le moyen le plus efficace d’augmenter les performances et la capacité avec moins de nouveaux investissements dans les infrastructures. Sans une architecture de haute qualité, l’ajout de ces nouvelles technologies et le maintien de la compatibilité ne seront pas possibles.

L’objectif de l’accent mis sur CCS est donc de tirer parti du fait que les réseaux et les États membres migrent vers des systèmes CCS avec ERTMS/ETCS niveau 2 comme pierre angulaire. Il s’agit de saisir l’occasion de le faire de manière harmonisée et synchronisée : cela établira une Baseline commune qui permettra d’évoluer les systèmes au rythme de l’évolution technologique.

L’interopérabilité opérationnelle est un objectif tout aussi important de l’espace ferroviaire européen unique.

ERTMS/ETCS basé sur la radio et correctement conçu peut réduire de manière significative le coût de l’infrastructure, la complexité et les spécificités du réseau utilisant de la signalisation classique (ERTMS/ETCS niveau 1 ou de la signalisation latérale), et offre la possibilité de rationaliser les principes opérationnels et les spécifications techniques pour ERTMS/ETCS et les composants et fonctions CCS plus larges – améliorant l’interopérabilité et les performances globales du système.

Une autre grande opportunité est donc de créer des règles opérationnelles harmonisées. Sur cette base, une vision convergente partagée sur les futures opérations ferroviaires basées uniquement sur ERTMS/ETCS niveau 2 établira la base des solutions opérationnelles et technologiques pour garantir et continuer les évolutions du rail. [13]

Synthèse

Avec les divers systèmes techniques installés en Europe depuis les années 1970, l’espace ferroviaire européen s’est fortement fragmenté, rendant difficile les passages aux frontières. Les trains multi-systèmes, comme l’Eurostar rouge, présentent une très grande complexité, ce qui se traduit par des frais de fonctionnement plus importants.

Ainsi, une première brique du système ERTMS a été spécifiée dans les années 1990 : le système européen de contrôle des trains ETCS. Celui-ci est supposé remplacer la totalité des systèmes nationaux dans les prochaines années. Le système radio GSM-R, également un composant d’ERTMS, a été spécifié en parallèle d’ETCS. Il supporte les communications entre le train et le sol. Basé sur la 2G, le GSM-R est en voie d’obsolescence, et sera remplacé par son successeur : le FRMCS.

L’option de pilotage automatique, ERTMS/ATO, a été standardisée en 2023, après plusieurs années de travail de spécification, développment et essais. Cette fonctionnalité, qui existe depuis de très nombreuses années dans le monde du métro, rend le déploiement d’ERTMS/ETCS plus attractif et ouvre la voie au transport de masse sur le réseau ferré national. Des villes comme Hambourg et Stuttgart adoptent le duo ERTMS/ETCS + ERTMS/ATO pour augmenter la fréquence de leurs RER, et ainsi maximiser l’intensité d’usage de l’infrastructure existante. [10]

Le système ERTMS va continuer de s’enrichir. En effet, les travaux d’harmonisation opérationnelle et technique se poursuivent, au sein du projet Europe’s Rail. Ainsi, de nouveaux composants de contrôle-commande et de signalisation intègreront ERTMS, afin de continuer à tendre vers le système ferroviaire unique européen.

Article suivant : ERTMS/ETCS, le système européen de contrôle des trains

Crédit photo de couverture : Ville, Rail et Transport.

Références :

[1] https://securite-ferroviaire.fr/la-securite-ferroviaire/comprendre-la-securite-ferroviaire

[2] https://fr.wikipedia.org/wiki/Crocodile_(signalisation_ferroviaire)

[3] https://fr.wikipedia.org/wiki/Punktf%C3%B6rmige_Zugbeeinflussung

[4] https://www.ertms.net/wp-content/uploads/2021/06/9.-A-unique-signaling-system-for-Europe.pdf

[5] https://transport.ec.europa.eu/transport-modes/rail/ertms/history-ertms_en

[6] https://s-bahn.hamburg/magazin/s-bahn/digitale-s-bahn-hamburg-2-0.html

[7] https://www.ertms.net/about-ertms/about-unsig/

[8] https://ertms.be/mission

[9] https://www.ertms.net/wp-content/uploads/2021/07/ERTMS_Factsheet_8_UNISIG.pdf

[10] https://digitale-schiene-deutschland.de/en/Digital-Node-Stuttgart

[11] https://transport.ec.europa.eu/transport-modes/rail/ertms/what-are-benefits_en

[12] https://transport.ec.europa.eu/transport-modes/rail/ertms/preparing-future-evolution_en

[13] https://rail-research.europa.eu/wp-content/uploads/2022/03/EURAIL_MAWP_final.pdf